Все началось в середине 1950-х годов. Сегодня ГТРК «Иртыш» – современная телерадиокомпания с богатой историей.

В 1955 году правительство СССР озаботилось широким распространением телевидения на территории всей страны. 1 августа в соответствии с распоряжением Совета министров было принято решение о строительстве телецентра и организации телевизионной студии в Омске. Однако к тому времени телевидение в Омске уже существовало.

Кино на экране с почтовый конверт

Группа омских инженеров задумала начать в городе трансляции телевидения, о котором подавляющее большинство омичей только слышало – телецентры тогда были лишь в Москве, Ленинграде и Киеве. В подвальных помещениях клуба связистов энтузиасты собрали оборудование для передачи сигнала на телевизор, и 7 мая 1954 года устроили первый кинопоказ на экране размером с почтовый конверт. В течение двух недель в клуб приглашали руководителей партийных и советских органов и крупных предприятий города, демонстрируя им «окно в мир» и убеждая поддержать начинание. В результате городские власти выделили две трехкомнатные квартиры в доме на Интернациональной, 35, и средства для монтажа телевизионной мачты. Вечером 6 ноября обладатели телевизоров КВН-49 увидели на их экранах фильм «Анна на шее».

Несколько месяцев любительский телецентр поработал на общественных началах, после правительственных решений было сформировано штатное расписание и открыто финансирование. С 1955 года и ведется отсчет начала в Омске официального телевещания, которому нынче исполняется 70 лет. В том же году вышло распоряжение о строительстве телецентра. Чтобы увеличить радиус приема сигнала с передатчиков 196-метровой вышки, местом для него выбрали самую высокую точку города. Тогда этот район назывался Захламино, но здесь уже строился нефтезавод, а на проспекте Мира, который начинается от телецентра, возводились первые жилые дома.

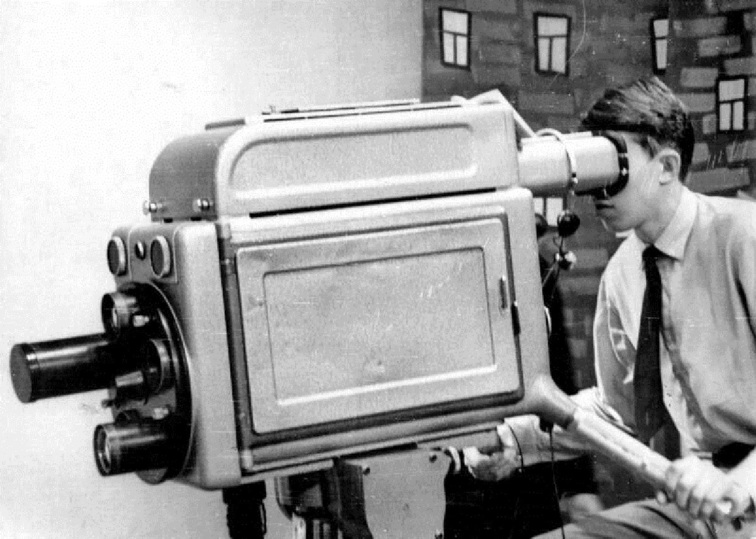

Пока строилось хорошо известное сегодня каждому омичу здание телецентра, в квартирах жилого дома на Интернациональной шла кипучая деятельность. Большую комнату одной из них занимали редакции – пропаганды, промышленных передач, литературно-художественных и детских. Каждой отводилось по одному столу, еще один полагался режиссеру программ. В соседних комнатах готовились к эфиру дикторы, артисты, гости студии, размещался нехитрый реквизит. В другой квартире располагались студийный павильон с единственной самодельной телекамерой и осветительными приборами, стол для монтажа кинопленки и технические службы. Их рабочий день, кстати, часто переходил в ночь – аппаратура постоянно выходила из строя, и для устранения неполадок нужны были не только навыки, знания и запчасти, но и незаурядная изобретательность.

Программы длились порядка двух часов по средам и четырех часов по выходным. Вот, например, что могли увидеть по телевизору омичи в воскресенье 6 ноября 1955 года:

- 14.10 – концерт детской художественной самодеятельности –

- 14.25 – мультипликационные фильмы.

- 15.00 – спектакль кукольного театра «Честное слово»

- 20.00 – телевизионный плакат «38-я годовщина Великого Октября»

- 20.05 – концерт артистов Омской филармонии

- 21.00 – художественный фильм «Последняя ночь»

«Омское телевидение – лучшее телевидение в Омской области»

Ровно через четыре года после демонстрации «Анны на шее» «широкой публике» (примерно 20 семей счастливых владельцев КВН-49 плюс, возможно, их соседи) – 7 ноября 1958 года в эфир вышла первая передача из нового телецентра. Огромный павильон, четыре телекамеры с четырьмя меняющимися турелью объективами, передвижной кран для съемок с верхней точки, десять софитов, осветительные приборы по всему периметру балкона. Все это позволяло монтировать декорации сразу на нескольких площадках, показывать концерты и спектакли. Отдельно – малая студия с одной камерой для диктора.

Первые годы Омская студия телевидения выходила в эфир шесть раз в неделю, вторник отводился под профилактику. По будням с восьми вечера в течение часа шли собственные передачи, потом показывали кинофильм, по выходным добавлялся дневной эфир. Такой объем вещания требовал большого количества работников, как творческих, так и технических. Были созданы шесть редакций: общественно-политическая, литературно-драматическая, музыкальная, детская, редакции новостей и кинопередач. Они состояли из нескольких журналистов, одного-двух режиссеров, их ассистентов и помощников. Телевидение – это коллективный труд, передачи невозможно создать без теле- и кинооператоров, звукорежиссеров, художников, осветителей и, разумеется, большого штата технарей, обеспечивающих работу всего комплекса. Оставаясь за кадром, они жили своим делом, результаты которого ждали у телевизоров десятки тысяч омичей.

– Пассажиры троллейбуса всегда провожали взглядами людей, которые выходили на остановке «По требованию» у телецентра и шли к проходной, – рассказывал Юрий Коробченко, на телевидении с 1968 по 2001 год – диктор, журналист, директор студии. – Она для них отделяла повседневный мир от загадочной территории, где творилось волшебство, которое, придя вечером с работы, можно увидеть прямо у себя дома. «Омское телевидение – лучшее телевидение в Омской области» – так как оно было единственным, это считалось смешной шуткой.

«Боевые» 100 грамм на хоккей

В 1960 году Омск получил трехкамерную передвижную телевизионную станцию (ПТС), что позволило транслировать театральные спектакли, концерты, футбольные и хоккейные матчи, общественно значимые мероприятия, в том числе праздничные демонстрации. Работать порой приходилось в экстремальных условиях. Например, хоккейные матчи проходили на открытом льду стадиона «Динамо» зачастую в 20–30-градусный мороз. На них отправлялись две бригады операторов, которые сменяли за камерой друг друга и официально имели право «принять» по 100 грамм. ПТС выезжала в заводские цеха, животноводческие комплексы, пионерские лагеря, но трансляции можно было вести только оттуда, откуда сигнал передатчиков ПТС доходил до приемных антенн телевышки.

Из студии ежедневно шли новостные программы, состоящие из кинорепортажей, фотосюжетов и дикторской информации. Главным событием для творческого коллектива были собственные телеспектакли. На их подготовку уходило несколько недель, все это время шли репетиции (по-телевизионному – тракты), в ходе которых оттачивались передвижения камер, смена декораций, световая партитура, актеры запоминали свои мизансцены. В 60–70-е годы ставилось по десять и более спектаклей в год – драматических, музыкальных, детских.

– Режиссерам приходилось осваивать новую специфику – длительность плана, последовательность включения камер, совместимость переходов при монтаже, звуковое сопровождение и многое другое, – вспоминал Александр Жидков, на телевидении с 1976 года – журналист, зампредседателя ГТРК «Иртыш». – Приходилось предугадывать восприятие телезрителем того или иного плана, предлагать образные метафоры, не теряя непрерывность действия.

Телекамеры вышли на улицы

В 1967 году омское телевидение стало двухканальным – в город по радиорелейной линии пришли передачи из Москвы. По одному каналу в цвете транслировалась всесоюзная программа, по другому – черно-белая местная. А через четыре года началось постепенное перевооружение телецентра. На студию поступили первые видеомагнитофоны – шкафы с огромными бобинами, над которыми неустанно колдовали видеоинженеры, так как аппаратура была весьма капризной и то и дело отказывалась записывать сигнал из студии.

Для телевизионщиков появление видеозаписи было настоящим прорывом. Если раньше все передачи, даже такие сложные, как спектакли и концерты со множеством действующих лиц в кадре, напрямую шли в эфир, то теперь они днем записывались, просматривались и при необходимости монтировались, как кинопленка. Так исключались какие-то ошибки и оговорки, технические погрешности. Зрители уже не могли, как это иногда случалось, видеть вползающую, думая, что она вне поля зрения объектива, в кадр помрежа или слышать взрыв лампы в софите.

В 1977 году цвет обрело и омское телевидение – студия получила ПТС «Лотос» с четырьмя камерами цветного изображения. На следующий год в эфир пошли цветные кинофильмы, в павильоне был смонтирован новый телевизионный комплекс. Объективы на камерах сменились на трансфокаторы, пульт управления стал более многофункционален. Техническое переоснащение продолжилось в 80-е годы. Студия четвертой в стране получила самую совершенную на тот момент ПТС «Магнолия», новую осветительную аппаратуру для павильона. Режиссеры стали широко использовать спецэффекты, которые до этого заменялись собственной выдумкой.

– Как-то на съемках программы «Варианты» мне пришло в голову снять перевернутый план, – рассказывает Владимир Погодаев, на телевидении с 1983 года, более 30 лет – главный режиссер. – Спецэффектов тогда еще не было, и я попросил инженеров перевернуть камеру «с ног на голову». Это было строжайше запрещено, но мне пошли навстречу – камеру сняли со штатива, перевернули, в ней что-то загремело, и она погасла. «Ну, вот, приехали», – подумал я. А старший инженер говорит: «Эту камеру в ремонт, переворачивайте другую». На все были готовы, чтобы интересную картинку получить.

Но главное – стал кардинально меняться формат самих передач. Дикторов, которые были для зрителей лицом телевидения, все чаще стали заменять журналисты. Выпуски новостей, порой скучные и неинтересные по своему содержанию, сменили информационно-публицистические программы «Пятый канал», которые по очереди готовили к эфиру четыре творческих объединения. Появились первые ток-шоу, стало больше развлекательных передач, программ с серьезным политическим и экономическим анализом происходящих в стране изменений.

– Телевидение вышло на улицы, эфир получили люди с разными убеждениями и взглядами. «Пятый канал» стал своего рода трамплином для будущей политической карьеры Сергея Бабурина, Олега Смолина, Александра Минжуренко, – вспоминает Александр Кулинич, на омском телевидении в 1971–1974 и 1981–1991 годах – журналист, зампредседателя, председатель телерадиокомитета.

Техническая революция

Разнообразию в подаче материала способствовала техническая революция – приход видеокамер VHS резко повысил мобильность журналистов. Например, первый Сибирский марафон показывали с разных точек дистанции, разделенных километрами. Видеокамеры избавили от процесса проявки, который нередко заканчивался браком, кинооператоров – от постоянных мыслей об экономии пленки, которую можно было тратить в соотношении не более 2:1 к вышедшему в эфир метражу, за перерасход высчитывали из гонорара или премии, а звукорежиссеров – от тяжкой борьбы за синхронизацию голоса с картинкой.

В середине 90-х пришел тележурналистский комплекс с громоздкими, но более совершенными видеокамерами BETACAM, с которым понятие «кинооператор» вообще перестало отражать действительность. А уже в XXI веке аналоговое телевидение перешло на цифровой стандарт DVCAM с монтажом отснятых материалов не на видеомагнитофонах, а на компьютерах. В 2016 году ГТРК «Иртыш» презентовала обновленную студию, получившую мультимедийные декорации и большие экраны, на которые проецируются сопровождающие передачу сюжеты. Ушли в прошлое огромные автобусы ПТС, сегодня все необходимое для передачи сигнала оборудование умещается в небольшом чемоданчике. А журналисты могут в режиме реального времени рассказывать о происходящем событии из любой точки региона.

Не было года, чтобы фильмы, передачи или новостные сюжеты ГТРК «Иртыш» не получали призов на смотрах телевизионных работ. Нынче коллектив студии по праву гордится тем, что было сделано к 80-летию Победы. Особенно документальным фильмом об Аде Занегиной, которая, будучи пятилетней девочкой, пожертвовала все свои деньги – 122 рубля 25 копеек, собранные на покупку желанной куклы, на строительство танка «Малютка». Журналисты разыскали ее, привезли в Омск, в село, куда она с мамой была эвакуирована в начале войны.

Омская часть российского медиахолдинга

Время продиктовало и юридическую трансформацию омского телевидения. В 1992 году была образована Омская государственная телерадиокомпания «Иртыш». Уже в следующем году она перестала быть монополистом, одна за другой стали появляться новые телекомпании, к 2000 году их, кроме ГТРК, было шесть, правда, смотреть передачи большинства из них могли только жители Омска. В 2004 году ГТРК «Иртыш» в статусе филиала вошла в медиахолдинг ВГТРК.

Сегодня ВГТРК – абсолютный лидер информационного вещания, такого количества «коллективных» корреспондентов во всех регионах России нет больше ни у одной телекомпании страны, она единственная, чье вещание покрывает 99,9 % территории нашего региона. Омская область – частый гость в выпусках новостей на телеканалах «Россия-1», «Россия 24», в передачах канала «Культура».

– Мы современная телерадиокомпания с богатой историей, которую ценим и очень ею дорожим, – говорит директор ГТРК «Иртыш» Елена Моренис. – Но мы не почиваем на лаврах. Зачем кичиться историей, если ты в эту историю ничего не привнес? Нам же есть чем гордиться. Об этом говорит множество завоеванных призов на фестивалях и конкурсах самого высокого уровня. А главное – отклики зрителей. Интернет – это точка информационного входа и точка потребления информации. И мы, в отличие от бесчисленного количества блогеров, должны относиться к нашим потребителям – зрителям ответственно, не пичкать их собственными или взятыми неизвестно откуда измышлениями, а доносить правдивую и проверенную информацию.

Омскому телевидению уже 70 лет, но оно не перестает быть актуальным и по-прежнему находит своего зрителя.